新規事業立ち上げを成功させる8つのステップ|わかりやすく徹底解説

新規事業を立ち上げたい方や新規事業を立ち上げることになった方でどのように何を進めるべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

社長から急に新規事業をお願いされたけど、どうしたらいいか分からない。色々セミナーに出てみたけど、いざ自分でやろうとすると、何からやればいいか分からない。

そんな人も多いでしょう。

しかし、正しいステップを踏まずに、やみくもに新規事業を立ち上げてしまうと、新規事業を成功させる確率は低くなってしまいます。

そこで、今回は新規事業の立ち上げ方について詳しく解説していきます。

パキシーノ株式会社では、新規事業の伴走支援を行っており、当社のノウハウをもとに、実践的な新規事業の立ち上げ方法を紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

新規事業の立ち上げるステップ

①新規事業の領域を決める

まず初めに、どの領域で新規事業を立ち上げるのかを決めます。

社長がやりたいと考えている領域で新規事業を立ち上げようとする場合もあるでしょう。

一方で、もともと自社がやっていた隣接領域などであれば、自社の技術や知識を生かした新規事業を立ち上げることが可能です。

他にも、自社がもともと進出していた領域で、同じ顧客層向けに、新しいサービスなどを提供する新規事業もあります。

新規事業を立ち上げる上で、どこの領域に進出するかを決めることが第一ステップです。

そのため、仮でもよいので進出する領域を決めるようにしましょう。

②マーケットリサーチ・競合リサーチ

マーケットリサーチ

新規事業の領域を決めたら、ターゲットとなる顧客がいるかどうかを調べましょう。

事業として成り立たせるためには、ターゲットとなる顧客のボリュームも把握する必要があります。

新規事業を立ち上げる際には、事業が対象とする市場の大きさをしっかり理解することが大切です。

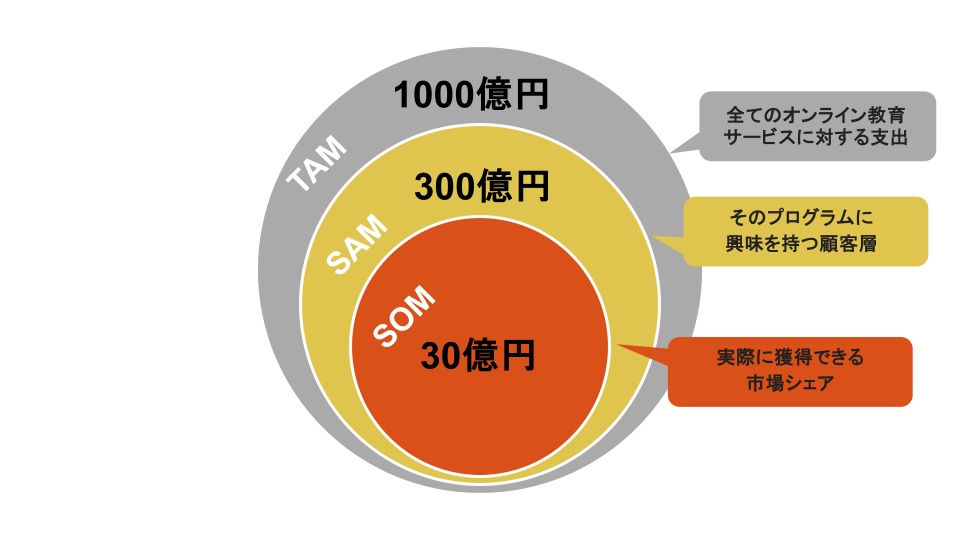

TAM , SAM , SOM

市場の大きさ、ターゲット市場の大きさを知るために、「TAM」「SAM」「SOM」の3つの指標を活用します。

これらの指標を使うことで、より具体的な戦略を立てることができます。

TAM(Total Addressable Market )

TAMは、新規事業が対象とする市場全体の大きさを示します。

市場全体で、ある製品やサービスに対して支払われる金額の合計を用いることが多いです。

SAM( Serviceable Available Market )

SAMは、TAMの中で、自社がサービスを提供できる市場部分を指します。

つまり、地理的な制約やターゲット顧客層を考慮した市場です。

SAMを明確にすることで、「顧客に対してどのようにアプローチするか」を考えることができ、効果的なマーケティング戦略を立てる手助けになります。

SOM(Serviceable Obtainable Market )

SOMは、SAMの中で自社が実際に獲得できると予測される市場シェアを示します。

競合の状況や自社のリソース、戦略を考慮して、現実的にどれだけの市場を獲得できるかを予測した市場規模です。

新規事業を立ち上げる際には、SOMを把握することで、達成可能なビジネス目標を設定し、効果的な営業戦略や資源の配分を行うことが可能になります。

TAM , SAM , SOMの具体例

例えば、オンラインのプログラミング学習サービス領域で、新規事業を立ち上げるとします。

TAMは、世界中のオンライン教育市場全体の規模を指します。上の図では、1000億円(全てのオンライン教育サービスに対する支出)として示されています。

SAMは、 自社が提供予定のプログラミング学習の市場規模です。上の図では、300億円(そのプログラムに興味を持つ顧客層)として示されています。

SOMは、自社のリソースや競合状況を考慮し、実際に獲得できる市場シェアです。例えば、上の図では30億円としています。

このように、TAM、SAM、SOMを具体的な金額や市場に基づいて定義することで、事業計画を立てやすくなります。

競合リサーチ

新規事業の領域が決まったら、その領域に進出している企業をリサーチしましょう。

どのような内容の製品やサービスを、どのような金額感で提供しているのか把握することが大切です。

その上で、リサーチした競合から、サービスのアイディアを得ていきます。

③コンセプトを決定

競合リサーチを通してサービスのアイデアを膨らませ、新規事業のサービス内容を決めます。

④ユーザーインタビュー

コンセプトを決めたら、ユーザーインタビューを行います。

インタビューの目的

インタビューの目的には、以下の事が挙げられます。

- 顧客の現状理解

- 課題(バーニングニーズ)の発見

インタビューを通じて、顧客が現在どのような状況にあるのかをしっかりと把握していきます。

そして、顧客が抱える具体的な課題やニーズを見つけ出し、その解決策となる製品やサービスを開発していきます。

ここで大切なのは、バーニングニーズという概念です。

バーニングニーズとは、顧客が強く解決を求めている、具体的な課題や問題のことです。

顧客が強く解決を求めている課題を解消する製品やサービスがあれば、その製品やサービスはニーズがあるといえます。

例えば、コロナ禍で通学・通勤ができなくなってしまった状況では、リモートワークやオンライン学習を可能にするデジタルツールの需要が増加しました。

このように、バーニングニーズは顧客に求められる製品やサービスを作るうえで欠かせない概念です。

インタビューを通して、バーニングニーズを理解し、バーニングニーズに対応する製品やサービスを発想することで、顧客が本当に必要としているものを提供できるようになります。

インタビュー手法

デプスインタビュー(IDI)

デプスインタビューとは、対象者とインタビュアーの1対1で行い、じっくりと対話するインタビュー形式です。

この手法では、「depth」というように、顧客の痛みや不満を「深」掘りし、直面している具体的な問題を理解します。

複数の顧客やユーザーを対象とし、特定の課題に関連する人々から広範なデータを収集します。

インタビューを実施する上で役に立つツール

インタビューなどの調査を実施するため、調査会社に委託するのも一つの手段ではあります。

しかし、ビザスクや、uniiリサーチといったツールを用いることで、コストを抑えて調査を行うことが可能になります。

ビザスクinterview

専門家やユーザーとのインタビューを簡単に行えるプラットフォームです。

新規事業に必要な情報を得ることが可能です。

参照:ビザスク

uniiリサーチ

オンラインでのユーザーインタビューを支援するツールです。

ユーザーインタビューを実施する企業と、ユーザーインタビューに協力する人をマッチングしてくれます。

リサーチ対象者を見つけやすく、インタビューをスムーズに行うための機能が充実しています。

参照:uniiリサーチ

インタビューの流れ

インタビューは30分から1時間程度で行います。

この時間内で、有益な情報を引き出すために、以下の3つのポイントに重点を置いて進めます。

1. 対象者自身について知る

最初に、インタビュー対象者のバックグラウンドや経験について尋ねます。

具体的には、以下のような質問を行います。

- 職歴や学歴: 現在の職業や過去の職歴、学歴について詳しく聞きます。「どういう会社でお仕事されてますか?」といった質問です。

- 業界経験: どの業界で働いているのか、どれくらいの期間その業界にいるのかを確認します。

対象者自身を理解することで、意見や体験の背景をはっきりさせます。

2. 業務の内容を知る

次に、対象者が具体的にどのような業務を行っているのかを理解します。

以下のような質問を通じて、業務の詳細を探ります。

- 業務の具体的な内容: 日常的にどのような業務を担当しているのかを詳しく説明してもらいます。「先週の業務を教えて下さい」といった質問から、相手の業務の解像度をあげるのもよいです。

- 使用しているツールやプロセス: 業務を遂行するために使用しているツールやプロセスについて尋ね、どのような効率化を行っているのか理解しましょう。

- チームの構成: どのようなチームで働いているのか、連携している他の部門やメンバーについても尋ねます。

3. 悩みや課題を把握する

先ほども述べたように、一番大切なのは顧客がどのような悩みや課題を抱えているのかを理解することです。

以下のような質問を通じてバーニングニーズを特定します。

- 具体的な悩み: 現在直面している課題や問題点について詳しく尋ねます。「業務を遂行する上で支障となっていることや、改善したいところはどこですか?」といった質問をしましょう。「そのなかで、時間がかかったり、悩んだことはありますか?」といった質問もよいでしょう。

- ニーズの明確化: どのようなサポートや解決策があれば、業務がスムーズに進むかを聞きます。顧客のニーズを具体的に把握するために「理想的な解決策はどのようなものですか?」といった質問を行うのもよいでしょう。

- 過去の経験: 過去にどのような解決策を試みたか、またその結果についても尋ねます。このような質問を通して、何が効果的で何が効果的でなかったのかを理解できます。

インタビューを通して、顧客の具体的な課題やニーズを深く理解し、製品やサービスの開発や改善のためのインサイトを得ることができます。

⑤MVP開発 minimum valaue product

新規事業の領域を決め、インタビューを通して製品・サービスのニーズを理解したうえで、製品を実際に作っていきます。

しかし、本当に需要があるのかを把握する前に開発を行うと、製品やサービスの需要がそこまでない場合、新規事業は失敗してしまいます。

そのため、初めに製品を作るときは、MVP(minumum value product)で開発していきましょう。

MVPとは、製品やサービスが本当に需要があるのを確認するための、本質的な価値のみを提供するものです。

例えば、健康管理アプリを開発する場合、初期のMVPとして、ユーザーが日々の食事や運動を記録できる基本的な機能だけを持つプラットフォームを提供します。

需要があると判断してから、ユーザーからのフィードバックを受けて、アプリ開発や、新しい機能(例:レシピ提案、運動のトラッキングなど)を追加していきます。

このように、初めは、少ないリソースで、製品の本質を提供する製品(MVP)を作っていきます。

⑥テストマーケティング・テストセールス(MVP)

MVP(Minimum Viable Product)を開発した後は、実際にMVPを用いて、テストマーケティングやテストセールスを実施します。

MVPを用いて新製品やサービスの市場での反応を確認し、製品やサービスに需要があるのかを確認していきます。

テストセールスを通じて、どのような販売戦略が効果的であるかも検証します。

価格設定やプロモーション方法、販売チャネルなどを試行しながら、最も効果的なアプローチを見つけていきます。

⑦フィードバックでMVPを改善し続ける

実際に購入した顧客からのフィードバックを集め、製品やサービスの改善点を発見し、改善していきます。

MVPの開発段階で得た情報を元に、製品やサービスを改善していくプロセスは、以下のように進めます。

1. フィードバックの収集

テストセールスを実施した際、顧客からの意見や感想を収集します。

具体的には、製品の使いやすさ、機能の充実度、デザインなど、多方面からのフィードバックを得ることが重要です。

オンラインアンケートやインタビューを通じて顧客の声を直接聞くようにしましょう。

2. データの分析

集めたフィードバックを基に、何が顧客にとって価値があるのか、どの部分が不満を持たれているのかを分析しましょう。

定量的なデータだけでなく、定性的な意見にも注目することが重要です。

3. 改善点の優先順位付け

フィードバックを分析した結果、改善が必要なポイントが見えてきたら、それを優先順位付けします。

どの機能が顧客にとって最も重要で、どの部分が早急に改善されるべきかを明確にし、リソースを効率的に配分します。

4. 継続的な改善

製品やサービスの改善は一度きりの作業ではありません。

顧客のニーズや市場の変化に応じて、継続的に改善を行うことが大切です。

定期的にユーザーインタビューやアンケートを実施し、フィードバックを得ることで、常に顧客の期待に応える製品を提供できるようにしましょう。

⑧オウンドメディア・ブランディング

オウンドメディアを活用したブランディング戦略は、顧客との信頼関係を築くのに不可欠です。

オウンドメディアとは、自社が運営するメディアです。

ブログ、ニュースレター、SNSなどを使って、業界のトレンドや製品の使い方、自社の情報を発信します。

このような発信を通じて、自社の専門性や価値観を伝え、顧客との接点を増やしてブランドの認知度を高めることができます。

また、オウンドメディアやブランディングの活動は、常に評価し改善していく必要があります。

ウェブ解析ツールを使って、どのコンテンツが受け入れられているか、どんな反応があるかを把握し、戦略を見直すことが重要です。

おわりに

顧客のニーズを理解し、応える製品やサービスを提供することが、新規事業立ち上げの成功につながります。

顧客の視点を意識し、価値のある製品・サービスを提供していきましょう。

パキシーノ株式会社では、新規事業の伴走支援を行っております。

また、顧客体験を重視したコンサルティングサービスも提供しています。

興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

顧客満足度向上にお悩みの方、お気軽にお問い合わせください。

無料相談OK・資料もプレゼント

- 新規事業の進捗をどうやって測定すればよいですか?

-

新規事業の進捗を測るためには、具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定することが重要です。まずは顧客のインタビューをどれだけできたかなど、行動指標を設けましょう。

その後、課題をどれだけ聞けたか、MVPで実際に売上をあげられたかを見ていきます。

データに基づいて進捗を評価することで、より効果的な改善策を講じることが可能になります。

- 新規事業の立ち上げに失敗した場合、どうすればいいですか?

-

失敗に繋がらないよう、MVPから製品を繰り返し改善していくことが大切ですが、何が原因で失敗したのかを分析し、次回に生かしましょう。分析する際には、先ほど紹介したインタビュー手法をぜひ参考にしてください。事業モデルを柔軟に見直したり、改善点を特定して実行したりすることで、次の成功に繋げることができます。

今関 栞

航空会社でキャリアをスタート。これまで約7年、スタートアップ/ベンチャー企業にて、主にCS、及び業務プロセス改善に従事。 CS部門の立ち上げ/運用/改善、チャーンレートの改善やチャーン阻止など実務〜マネジメントを経験。 また、SQLを用いたデータ取得/分析/提案、CRM構築などテクニカルな分野も得意領域。 これまでの担当企業数は数百社にわたる。