検索意図とは?SEOで重要な理由と調べ方・活かし方を徹底解説!

SEO担当者A

SEO担当者ASEOを意識して記事を書いているのに、順位が上がらない…

キーワードは意識しているのに、ユーザーの反応が薄い気がする…

その悩み、とてもよく分かります。

SEOは「やり方を知っているだけ」ではうまくいかないからこそ、悩みやすいんですよね。

多くの場合、原因は「ユーザーが知りたいこと」と「記事の内容」に生じた小さなズレです。このズレは、検索意図を正しく理解できていないことで生まれます。

本記事では、検索意図について、基礎から実践まで分かりやすく解説します。

この記事で分かること:

- 検索意図の本当の意味と、SEOで重要とされる理由

- ユーザー心理を読み解くための「4分類」と「3つのクエリ」

- 明日から使える、検索意図の具体的な調べ方

- 調べた検索意図を、記事や見出しに活かすための実践ポイント

専門用語はできるだけ避け、例を交えて丁寧に解説していきます。

この記事を読み終える頃には、コンテンツ制作における「なぜ伝わらないのか?」をきちんと理解でき、自信を持って記事作成に取り組めるようになるはずです。

【基礎】そもそも検索意図とは?

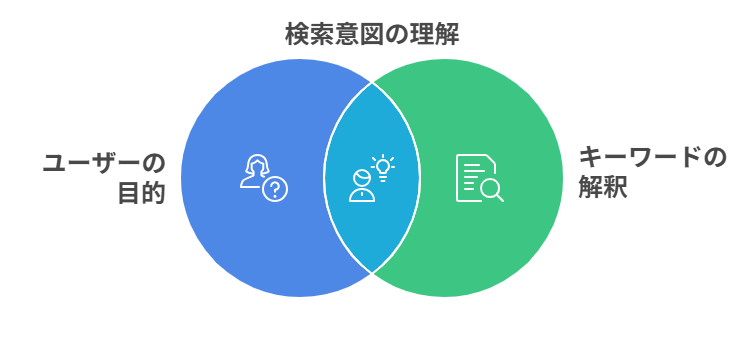

検索意図とは、一言でいうと「ユーザーが検索エンジンで何かを調べるときに持っている、本来の目的や気持ち」のことです。「ユーザーインテント」と呼ばれることもあります。

同じキーワードでも、人によって「知りたいこと」が違うことがあります。その違いを理解するのが検索意図です。

例えば、風邪気味のときに「喉 痛い」と検索したとします。このとき、知りたいのは「喉が痛い」という事実そのものではありませんよね。

- 喉の痛みをすぐに和らげる方法が知りたい

- 喉の痛みに効く市販薬を知りたい

- 病気に行くべき状態なのか判断したい

- 何か別の病気の可能性はないか知りたい

このように、同じキーワードでも、人それぞれ求めている答えは異なります。検索の裏にある本来の目的こそが「検索意図」です。

検索意図がSEOにおいて最も重要な理由

なぜ検索意図を理解することが、SEOにおいて重要なのでしょうか。

その理由は、Googleが目指していることに直結します。Googleの最大の使命は、「ユーザーの疑問や悩みに、最も的確で役立つ答えを提供すること」です。

かつてのSEOでは、キーワードを文章に多く入れれば上位に上がる時代もありました。しかし現在のSEOでは、単にキーワードが含まれているかどうかではなく、「そのページがユーザーの検索目的(検索意図)を本当に満たしているか」が重視されます。

- ページを開いてすぐ戻る→意図に合っていなかった

- ページを読み込み、そこで検索行動が止まる→意図に合っていた

検索意図を満たすことはユーザーの満足度に繋がり、Googleからの高い評価、すなわち検索上位表示に直接結びつくのです。

かつてはキーワードをたくさん詰め込むのが正解、なんて時代もありましたよね…。でも今は、どれだけユーザーに寄り添えるかが本当に大切なんです。

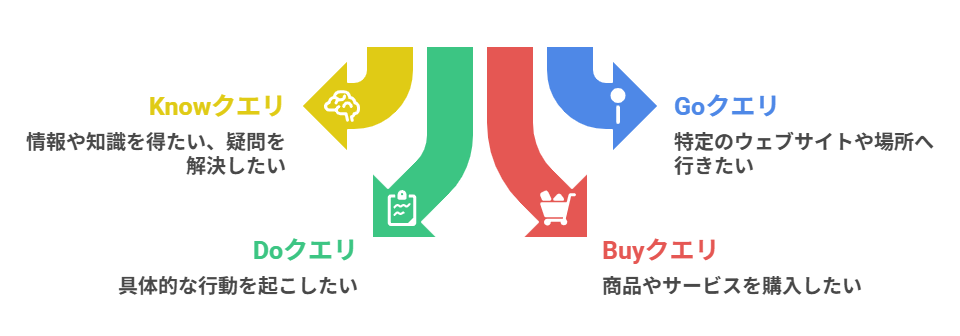

検索意図の4つの分類

ユーザーの検索意図は、大きく分けて4つのタイプに分類されます。これを知ることで、ユーザーがどのような情報を求めているのか、より具体的にイメージできるようになります。

Knowクエリ(知りたい)

「Know(ノウ)」は、何かについての情報や知識を得たい、疑問を解決したいという意図です。

- 「〇〇 とは」

- 「〇〇 やり方」

- 「〇〇 原因」

といったキーワードが典型で、ユーザーは答えや方法を求めています。

Goクエリ(行きたい)

「Go(ゴー)」は、特定のウェブサイトやお店・場所へ行きたい、アクセスしたいという明確な目的がある意図です。

- 「YouTube」

- 「〇〇(企業名) 公式サイト」

- 「〇〇駅 カフェ」

のように、目的地がはっきりしているのが特徴です。

Doクエリ(したい)

「Do(ドゥ)」は、何か具体的な行動を起こしたいという意図です。

これには商品の購入だけでなく、

- 「〇〇 資料請求」

- 「〇〇 ダウンロード」

- 「〇〇 予約」

といった、購買以外の幅広いアクションが含まれます。

Buyクエリ(買いたい)

「Buy(バイ)」は、商品やサービスを購入したい、または購入を具体的に検討している意図です。

「Doクエリ」の中でも特に購買意欲が非常に高い状態を指し、

- 「〇〇 通販」

- 「〇〇 料金」

- 「ワイヤレスイヤホン 安い」

といったキーワードが該当します。

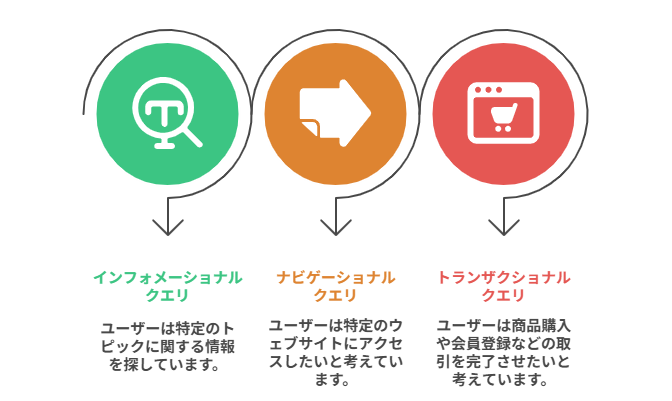

検索クエリの3つの分類

検索意図は、検索時に入力されるキーワード(クエリ)の性質によって、従来から3つに分類されてきました。

先ほどの「4つの検索意図」と合わせて理解することで、「ユーザーは何をしたくて検索しているのか」「どの段階にいるのか」をより正確に分析できるようになります。

インフォメーショナルクエリ

「情報収集型」とも呼ばれ、前述の「Knowクエリ」とほぼ同じ意味合いです。

ユーザーは特定のトピックに関する情報を探しており、検索全体の中で最も多く見られるタイプです。

- 「SEO 対策」

- 「テレワーク 始め方」

- 「副業 種類」

- 「睡眠の質 上げる 方法」

ナビゲーショナルクエリ

「案内型」とも呼ばれ、「Goクエリ」に相当します。

ユーザーは特定のウェブサイトへアクセスしたいと考えており、そのサイト名やサービス名を直接入力します。

- 「〇〇(企業名) 採用サイト」

- 「Amazon」

- 「楽天 ログイン」

- 「スタバ メニュー」

トランザクショナルクエリ

「取引型」とも呼ばれ、「Doクエリ」や「Buyクエリ」がこれに当たります。

ユーザーは商品購入や会員登録、資料請求といった、何らかの取引(トランザクション)を完了させたいと考えています。

- 「ワイヤレスイヤホン 安い」

- 「〇〇 無料トライアル」

- 「引っ越し 見積もり 依頼」

- 「スキンケア 定期購入 おすすめ」

【実践】検索意図の具体的な調べ方

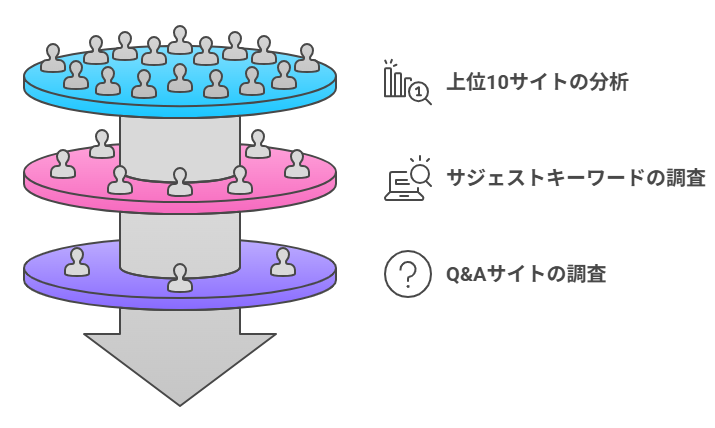

では、どのようにしてユーザーの検索意図を調べればよいのでしょうか。ここでは、特別なツールがなくても実践できる4つの方法を紹介します。

検索結果の上位10サイトを分析する

最も確実で効果的な方法が、対策したいキーワードで実際に検索し、上位10サイトの共通点を分析することです。

これらのサイトはGoogleが「ユーザーの検索意図に最も応えられている」と判断した「答え」でもあります。

上位10サイトを見るのって、結構大変そうですね…。

確かに少し根気がいる作業ですが、ここが一番の近道なんです!上位サイトは、いわば「答えが載っている参考書」。宝の地図だと思って、じっくり読み解いていきましょう!

ポイント①タイトル・見出しに含まれる言葉を確認する

上位サイトで繰り返し使われる語は、ユーザーが特に求めている要素です。

例えば、「〇〇 方法」で検索した際に、「簡単」「初心者向け」「ステップで解説」といった言葉が多ければ、手軽に知りたい人が多いと判断できます。

ポイント②コンテンツ形式(見せ方)を参考にする

テキスト中心の記事か、図解や動画が多いのか、ランキング・比較・Q&A形式かなど、上位サイトに多い形式を確認しましょう。ユーザーが理解しやすい形なので、構成設計のヒントになります。

ポイント③共通して含まれる情報(必須項目)を洗いだす

上位サイトに共通する内容は、ユーザーが最低限知りたいと思っている必須の情報です。

例えば、「ふるさと納税 やり方」で検索した上位サイトの多くが「ワンストップ特例制度」について解説していれば、ユーザーの検索意図を満たす上で欠かせない要素だと判断できます。

2.サジェストキーワードや関連キーワードを調査する

検索窓にキーワードを入力したときに表示されるサジェストや、検索結果の下部に表示される「他の人はこちらも検索」といった関連キーワードは、ユーザーの知りたいことを読み解くヒントになります。

「引越し」と検索窓に入力すると、以下のようなサジェストキーワードが表示されます。

- 「引越し やること」

- 「引越し 見積もり」

- 「引越し 業者」

- 「引越し 相場」

これらは、実際に多くの人が「引越し」というキーワードと組み合わせて検索している言葉です。

つまり、「引越し」について調べる人は、単に引越しの意味を知りたいのではなく、

- 何から手をつけるべきか

- 費用はどのくらいかかるのか

- 業者はどう選ぶべきか

- 見積もりはどう進めるのか

といった具体的な情報を求めていることが分かります。

これらのキーワードをヒントにコンテンツを作成することで、よりユーザーのニーズに寄り添った記事になります。

3.Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトを覗いてみる

Yahoo!知恵袋などのようなQ&Aサイトには、ユーザーの悩みや疑問があふれています。検索キーワードだけでは見えてこない、より深い潜在的なニーズを発見できることがあります。

対策したいキーワード(例:「引越し」)でサイト内検索をすると、以下のような具体的な質問が見つかります。

- 初めて引っ越しするのですが、何から準備すれば良いのでしょうか?

- 一人暮らしの引っ越し費用はどれくらいが相場でしょうか?

- 引っ越しのダンボールの数が多いと、料金は高くなりますか?

これらは、ユーザーが本当に知りたいことをそのまま表している質問です。

この「生の疑問」に先回りして答えることで、「このページには自分が知りたい情報がちゃんとある」と感じてもらいやすくなり、読者にとって価値の高い記事を作ることができます。

Q&Aサイトは、まさにユーザーの「本音」の宝庫です!キーワードだけでは見えない「こんなことで困ってたんだ!」「こういう情報も知りたかったのか!」という発見がたくさんあります。

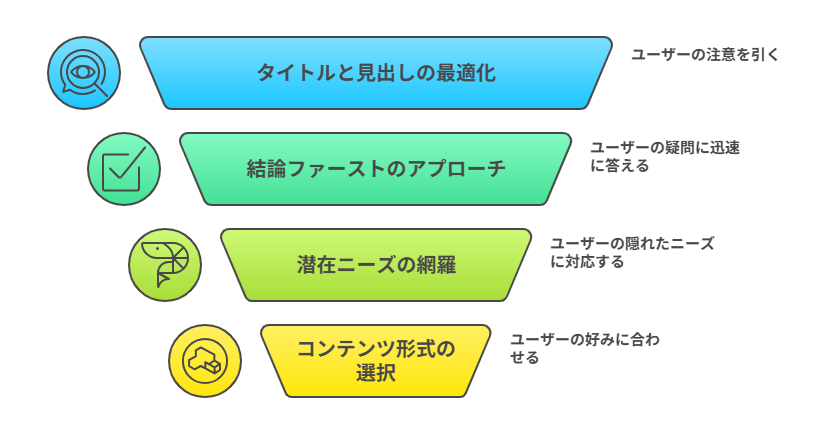

検索意図をコンテンツに活かすための4つのポイント

調査した検索意図をコンテンツに落とし込むための、4つの重要なポイントをご紹介します。ここからは、集めた情報を「文章構成」や「見せ方」として形にするステップに入ります。

1.タイトルや見出しに検索意図を含める

タイトルや見出しは、ユーザーが「この記事を読むべきか」を判断する、非常に重要な要素です。

ユーザーが検索したキーワードや、その裏にある検索意図を汲み取った言葉をタイトルや見出しに含めることで、「この記事に自分の知りたい答えがありそうだ」と感じてもらい、クリック率の向上に繋がります。

例えば、「プログラミングスクール おすすめ」で検索するユーザーは、「失敗したくない」という検索意図を潜在的に持っています。

この意図を汲み取り、「【失敗しない】社会人におすすめのプログラミングスクール10選」といったタイトルにすることで、ユーザーの心に響きやすくなります。

また、見出しにも「選び方のポイント」や「注意点」といった検索意図に応える要素を入れることで、記事全体の構成が分かりやすくなります。

2.ユーザーの疑問に「結論ファースト」で答える

ユーザーは、自分の疑問や悩みを一刻も早く解決したいと思っています。

そのため、記事の冒頭で「この記事を読めば、あなたの『〇〇』という疑問が解決できます」と提示し、見出しの直後でその答え(結論)を簡潔に述べることが非常に重要です。

例えば、「ブログ 始め方」という検索意図に対しては、冒頭で「ブログを始める手順は大きく5ステップです」と結論を示し、その後に各ステップを詳しく解説していく構成が効果的です。

前置きが長い記事はユーザーの離脱に繋がってしまうため、「結論ファースト」を常に意識しましょう。

うっ…耳が痛いです…。ついつい丁寧に説明したくなって、前置きが長くなっちゃいます。

その気持ち、すごく分かります!でも、忙しいユーザーはとにかく早く答えが知りたいんです。「この記事で分かること」を最初に示してあげるのも、立派な結論ファーストの一つですよ。

3.潜在的なニーズまで網羅する

検索意図には、ユーザー自身がはっきりと意識している「顕在ニーズ」と、その奥に隠れた無意識の「潜在ニーズ」があります。

例:「転職エージェント おすすめ」で検索するユーザー

- 顕在ニーズ: おすすめの転職エージェントを知りたい。

- 潜在ニーズ: 転職に失敗したくない。信頼できるエージェントを選びたい。

優れたコンテンツは、この潜在ニーズまで先回りして満たしてあげることができます。

「おすすめエージェントの紹介」だけでなく、「転職エージェントの選び方」「利用する際の注意点」「無料相談の流れ」といった情報まで網羅することで、ユーザーの満足度は飛躍的に高まり、サイトへの信頼にも繋がります。

「この記事、なんで私の気持ちが分かるの!?」と読者に思わせたら大成功です。上位サイトやQ&Aサイトをヒントに、ユーザー心理を想像してみてください。

4.検索意図に最適なコンテンツ形式を選ぶ

ユーザーが求めているのは、必ずしも長文のテキスト記事だけではありません。検索意図によっては、画像や表、動画といった形式の方が適している場合があります。

ユーザーが最も情報を理解しやすい形式は何か?という視点を持ち、テキスト、画像、表などを効果的に組み合わせることで、ユーザビリティの高いコンテンツを作成できます。

| クエリの種類 | ユーザーの目的 | 最適なコンテンツ形式 |

|---|---|---|

| Knowクエリ(知りたい) | 情報ややり方を理解したい | ・図解 ・手順画像 ・解説動画 |

| Doクエリ(行動したい) | 予約・登録・申込みなどのアクションをしたい | ・ステップ解説 ・フォーム案内 ・手順のスクリーンショット |

| Buyクエリ(買いたい) | 商品・サービスを比較・検討したい | ・比較表 ・レビュー ・メリット・デメリット |

| Goクエリ(行きたい) | 特定の場所・サイトにアクセスしたい | ・店舗情報 ・地図 ・リンク ・営業時間 |

結論:検索意図の理解こそが、SEO成功への最短ルート

この記事では、SEOにおいて欠かすことのできない「検索意図」について、基本から調べ方、コンテンツへの活かし方まで解説しました。

- 検索意図とは、ユーザーが検索に込めた「目的」や「気持ち」のこと。

- SEOで上位表示されるには、検索意図に的確に応えることが不可欠。

- 検索意図は、上位サイトの分析、サジェストキーワード、Q&Aサイトで調査できる。

- コンテンツ作成時は、「タイトル」「結論ファースト」「潜在ニーズの網羅」「最適な形式」を意識する。

小手先のテクニックに頼るSEOは、もはや通用しません。今、Googleとユーザーから求められているのは、徹底的にユーザーに寄り添い、悩みや疑問を解決するコンテンツです。

まずは、あなたが次に取り組む記事のキーワードで、今回ご紹介した「検索意図の調査」を実践してみてください。ユーザーの顔を思い浮かべながらコンテンツを作成することで、あなたの記事は確実に変わり始めます。

それが、多くの人に読まれ続けるサイトづくりへの確かな一歩となるはずです。

【FAQ】検索意図に関するよくある質問

- 検索意図は、時間とともに変化しますか?

-

はい、変化します。

社会のトレンドや季節、技術の進化などによって、同じキーワードでもユーザーの検索意図は変わることがあります。例えば、「マスク」というキーワードの検索意図は、数年前と今では大きく異なります。

そのため、一度作成した記事も定期的にリライト(見直し・修正)を行い、最新の検索意図に合わせて情報をアップデートしていくことが重要です。

- 複数の検索意図が考えられるキーワードの場合はどうすれば良いですか?

-

まず「メインの検索意図」を一つ決めることが大切です。

特にビッグキーワード(検索ボリュームの大きい単一の単語など)では、複数の検索意図が混在することがよくあります。

その場合は、最も検索ボリュームが大きい、あるいは最も重要だと考えられる検索意図をメインターゲットに据えつつ、他の検索意図にも応えられるように、網羅的な内容の「まとめ記事」を作成するのが一つの手です。

または、それぞれの検索意図に特化した個別の記事を作成し、それらを内部リンクで繋ぐという方法も効果的です。

- 検索意図を調べるのに便利なツールはありますか?

-

はい、あります。

無料のツールでは、「Googleキーワードプランナー」や「ラッコキーワード」などがサジェストキーワードや関連キーワードの調査に役立ちます。

有料のツールでは、「Ahrefs(エイチレフス)」や「Semrush(セムラッシュ)」などが有名で、上位サイトの分析や競合調査をより効率的に行うことができます。

ただし、最も重要なのはツールを使うこと自体ではなく、ツールから得たデータを基に「ユーザーが何を求めているのか?」を深く考えることです。まずは本記事で紹介した無料の方法から始めてみることをお勧めします。

支援社数は30社以上!

Webのプロが徹底サポート!

パキシーノのコンサルティングは、ただアクセスを増やすだけではありません。売上アップに直接貢献します!まずはお気軽にご相談ください!